2025.10.02

こんにちは、ダイシンビルドWEBスタッフの後藤です。

突然ですが、先日自動車保険がまた値上がりするとニュースになっていました。

多発する自然災害で、支払いが追い付かないことが理由だそうです。

車は特に自然災害に対する対策のしようが無いため(外出先の駐車場に駐車して水没とか)、仕方が無いことなのだと思うほかありませんがやはり値上げはつらいですね・・・。

そこでこれから数回のコラムでは、住宅における自然災害への対策についてお伝えいたします。

まずは、地震に対する対策「耐震」と「免震」、「制震」についてお伝えいたします。

【目次】

地震多発国である日本において地震への対策は必須であり、建築業界に限らず多くの業種が取り組まれています。

新幹線の取り組みである「地震防災システム」「脱線・逸脱防止対策」「耐震補強」なんかもその一つであり、何か一つだけを採用するのではなく、多角的な取り組みで地震に対する策を講じています。

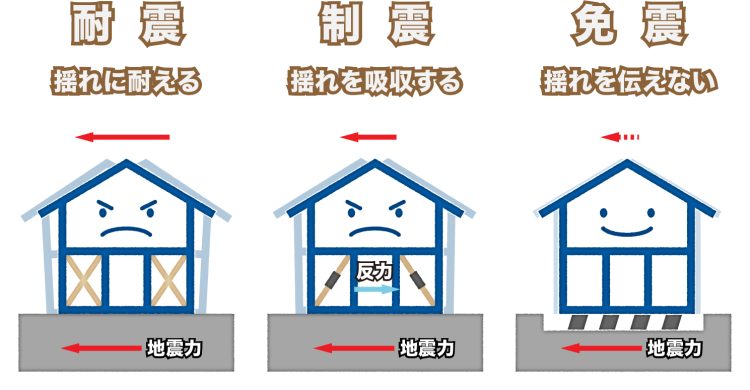

建築も同じく、地震に対応するための構造として大きく分けて3つの地震対策があります。

建物を強くする「耐震」、建物と地盤を切り離して揺れを伝えにくくする「免震」、ダンパーを使用して地震の揺れを吸収する「制震」です。

ここからは、「耐震」と「免震」、「制震」について、ひとつずつ詳しくお伝えいたします。

耐震とは、建物を強くすることで地震の揺れに耐えさせる構造です。

壁に筋交いを入れたり、耐力壁を入れたり、部材の接合部を金具で補強することで、建物の構造を強くします。

※写真右側の壁が耐力壁です。

※写真右側の壁が耐力壁です。

地震力(地震が起こることで建物に作用する力のこと)は、主に重量のある床や屋根にかかってしまうため、耐震性能を高めるためには、床や屋根を支える柱は梁なども含めて、建物の構造全体をバランスよく補強することが重要です。

耐震は、地震対策の中で最も一般的な構造であり、一戸建て住宅やマンションのような居住空間から、ビルや学校、商業施設といった様々な建物で採用されている地震対策です。

免震は、地震の揺れが建物へ直接伝わりにくくした、建物と地盤を切り離した構造を言います。

もちろん、建物を宙に浮かせることはできないため、建物と基礎の間に特殊な免震装置を設置することで、地震の力を受け流し建物の揺れを少なくするという仕組みです。

免震装置は揺れを吸収するダンパーの他、建物を支えるゴム状のアイソレータなどを指します。

免震の大きな特徴は、耐震や制震と比較すると、大きな地震が発生しても建物が揺れにくく、倒壊しにくいという点があります。

制震は、地震の揺れを建物で吸収するように設計された構造です。

建物の内部に、ダンパーや重りなので構成された制振装置を設置し、地震による揺れを小さくします。

高層ビルやタワーマンションといった高い建物は、上の階ほど揺れが大きくなりますが、制震構造を採用することで上階の揺れの増幅を緩和することができます。

制震は免震とは違い、建物と地盤は切り離されてはいません。

その為、地震の揺れは建物に伝わりますが、ダンパーなどの制振装置が揺れを熱エネルギーに転換することで、揺れのエネルギーを空気中に放出してくれます。

その結果として、揺れが小さくなり、建物が倒壊しにくくなるという仕組みです。

免震や制震と比較して、コストが安いことは地震対策が必須な現代において大きなメリットです。

元々建築時には建築基準法による耐震基準を満たす必要があるため、建物を建てる時点で耐震構造にはなっています。

ただ、建築基準法で定められているのは、最低限の基準です。

その為、より地震に強い耐震性能を持たせるためには、コストをかけ耐震性能を高める必要があります。

耐震に特殊な工事や、ダンパーのような特殊な器具は必要ありません。

その為、耐震性能を高めた構造計算をされた設計の下建てられる場合、耐震性能を高めたからと言って必要以上に長い工期がかかることはありません。

設計上の制約が少ないのは、住宅にとって大きなメリットだと言えます。

免震の場合、地下室を設けることができなかったり、装置を設置するスペースが必要になりますが、耐震にはありません。

ただ、補強のために筋交いや耐力壁を入れる必要があるため、どのような家が理想なのか、設計士とよく話し合い、希望をしっかりと伝えることが大切です。

耐震・制震と比較して揺れが小さくなるのは、免震の最大のメリットと言えます。

免震は先にも記した通り、建物と地盤が切り離されているため、地震が発生しても建物が大きく揺れることはありません。

免震は地震に対する最も優れた構造だと言われています。

免震は、建物の揺れを小さくできるため、家具の転倒や物の落下などが起こりにくくなります。

地震が発生するとどうしても壁の内部や接合部などが損傷してしまうことがあります。

でも免震の建物なら、揺れを小さくすることで目に見えない部分の損傷も減少させてくれます。

耐震よりも地震による被害が抑えられるうえ、免震よりもコストを抑えられるのが制震のメリットです。

制震は、繰り返しの揺れにつよいという特徴があるため、余震による被害も受けにくくなっています。

免震と比べ、メンテナンスが比較的簡単なことも、制震のメリットです。

ただし、ダンパーの種類によっては装置の定期的な点検が必要になるので注意が必要です。

免震は、地震による揺れには力を発揮しますが、実は台風などの強風による揺れにはあまり効果が無いのが実情です。

様々な揺れに対応する必要がある場合は、制震がおすすめだと言われています。

戸建住宅の場合関係ありませんが、耐震では地盤の揺れが建物に直接伝わってしまうため、上の階ほど大きな揺れを感じる傾向にあります。

耐震では揺れの力を抑えることができないため、家具の転倒や物の落下といった二次被害が起こりやすいと言われています。

耐震の場合、何度も地震力を受けることで部材の損傷が発生し、最悪の場合倒壊してしまう可能性があります。

大きな地震が発生したときは余震の規模も大きくなり、回数も増え、長期間続く傾向にあるため注意が必要です。

免震は横揺れの地震には大きな効果を発揮しますが、直下型地震と呼ばれる断層型地震には弱く効果を発揮しないと言われています。

また、台風などの強風には効果が少ないことが指摘されているので注意が必要です。

免震は耐震や制震と比較すると、コストが高く、施工会社が限られているのが実情です。

また、定期的な点検と、メンテナンスや交換が必要なため、免震装置に対するランニングコストも発生します。

免震工法はまだまだ歴史が浅く、免震装置に使用されているゴムの耐用年数60~80年も、まだ超えてはいません。

その為、免震については完全に実証されていないのが実情です。

制振装置は、装置を設置する場所や数によって、効果が左右されます。

そのため、後から設置した場合、効果を発揮できる適切な位置に設置ができない場合、効果が出にくいと考えられています。

制震は、地盤の影響を受けやすいのが特徴です。

そのため、地盤が軟弱な土地に建てられた集合住宅の場合、制震構造が備わっていても、十分な制震効果が得られない可能性が大いにあります。

その上、制震の特徴として、地表面に近い1階は、地表面と同じくらい揺れるため、集合住宅やビル以外、特に戸建て住宅ではあまり意味が無いと言えます。

戸建て住宅の地震対策にも、耐震、制震、免震の3つの構造があり、メリット、デメリットは先にご紹介した通りです。

ただ、戸建て住宅の場合、現在は免震・制震よりも「建物の構造を強化する対策【耐震】」と「家の中での二次被害を防ぐ対策」の2つを同時に行うことが推奨されています。

理由は、現在の建築基準法は大地震の際に常に見直しが重ねられた結果、導き出された数値であり、さらにその上まで計算した耐震等級が設けられているためです。

弊社の場合、耐震等級3が標準ですが、耐震等級3は等級の最高レベルで、下記が想定されています。

一般的に百年に一度程度発生する大地震に耐える性能を「等級1」としていますが、耐震等級3ではその1.5倍の地震力に耐える耐震性能を指します。

百年に一度程度発生する大地震後も建物が倒壊・損壊せず軽微な修繕で住み続けることができる構造であることが、耐震等級3の条件です。

その為、正しく構造計算を行い耐震等級3を取得できている構造の場合、制震や免震を気にされる必要は無いと言え、ほとんどの住宅では免震や制震ではなく、耐震性を高める地震対策を採用されています。

ただ、どうしても気になるという方に対しては、弊社では制震テープをご案内させていただくこともございますので、気になる方はご相談いただけると幸いです。

そして、耐震等級にかかわらず、「家の中での二次被害を防ぐ対策」はどの住宅でも行う必要があります。

家の中での二次被害とは、例えば家具が倒れてきて怪我をした、窓ガラスが割れて飛散したという二次災害としてイメージしやすいものの他、実は非常用品の備蓄、避難ルートの確認なども二次被害に当たります。

これらの点も、例えばお家を建てる際なら、家具を造作にする、備蓄品までしまえるパントリーを設ける、避難ルートにものが散乱しないよう計画するといった、いざとなったときのための要素を日常生活に盛り込んだ設計が可能です。

住宅を建てる際には、「建物の構造を強化する対策【耐震】」と「家の中での二次被害を防ぐ対策」の2つを忘れることなく、計画してくださいね。

いきなりですが、耐震や免震、制震というと、法隆寺の五重塔を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私は地震対策のコラムを書いている中、何度も法隆寺とスカイツリーが出てきてしまい困りました。

大きな揺れに1300年以上耐え、現在にも当時の姿を残す法隆寺五重塔の心柱と各層の「揺れを許容する」構造は世界的に有名な地震対策です。

特にスカイツリーの免震・制震技術にも応用された心柱は、地震の際、塔本体の揺れとは異なる周期で心柱が振動することで、揺れを打ち消し合い、建物の倒壊を防ぐ役割を担っています。

他にも、五重塔は各層が完全に固定されておらず、地震の揺れに合わせて互いに異なる方向に動くことで、揺れの力を分散します。

ちなみに、この揺れを分散させるために固定されていない各層の閂の役割も、心柱が果たしていることは、免震と比べるとあまり有名ではありませんが、1300年前にこの結果にたどり着き、形として現代にその姿をそのまま残している圧倒的事実の前では言葉もありません。

また、五重塔の地震に対する仕組みは有名ですが、実は法隆寺には他にも耐震性能を持った建物「東院礼堂」があるのはご存じでしょうか?

実は、今年(2025年)、法隆寺東院礼堂の耐震工事が完了しました。

東院礼堂の創立年代は不詳ですが、現在の礼堂は鎌倉時代の寛喜3年(1231)に再建されたものになります。

指定文化財建造物である「東院礼堂」は、建築基準法の適用が除外されていますが、人が出入りする建物については耐震性能を有していることが必要であると考えられた結果、非常に耐震性能が低かった東院礼堂に耐震補強工事が行われ、2025年に完成しました。

現在ご覧いただける東院礼堂には耐震補強である「耐震格子壁」が設けられております。

文化財としての景観を損なわないよう、壁のない礼堂の四面に十字に木材を組んだ格子壁を設置されています。

余りになじんでいるため、もとの姿が分からなくなりそうですが、格子壁は建物本体に直接固定しておらず、金具で取り外し可能とすることで、将来的に元の状態に戻せるようになっている優れものです。

高い塔には、免震と制震を、低い礼堂には耐震を。

もちろん、地震対策を設計段階から行った五重塔と、既存の建物に地震対策として行った礼堂に違いはありますが、歴史的建造物の地震対策の構造が適材適所になっていることは、私たちが選ぶべき方向を示してくれている気がして、耐震構造に力を入れている弊社としてはとても嬉しくなりました。

法隆寺の耐震補強工事に関する情報は、こちらの奈良県ホームページよりご覧いただけます。

耐震と言えば、10月の3連休に京町家のリノベーション完成見学会を開催いたします。

こちらの建物は、簡易宿泊施設と住居の二つの役割を持つ、二棟で構成されています。

もちろん、建てられた当初に建築基準法なんてものはありません。

今回のリノベーションで、耐震性能を高め安全で安心できる構造になったのは勿論、居住性快適性、そして性能を高めた、次世代に受け継ぐべき素晴らしい京町家に生まれ変わりました。

普段弊社で行っている在来工法とは違い、伝統工法で行われたリノベーションの京町家。

ぜひ足を運んでご体感ください!